De quoi le vide est-il fait ?

Qu’est-ce que le vide ? Est-il vraiment vide ? S’il ne l’est pas, de quoi est-il fait ? Autant de questions auxquelles les penseurs ont tenté de répondre au cours des derniers siècles. Aujourd’hui, Vivre au lycée fait le point pour vous sur l’histoire du vide.

La nature a horreur du vide, dit-on, mais comment définir cette chose (ou plutôt cette absence de chose) dont elle a horreur ? Le vide, c’est ce qui reste une fois qu’on a tout enlevé, nous indiquent les dictionnaires, mais il faudrait ajouter que le vide est ce qui reste une fois qu’on a tout enlevé, sauf le vide.

Ensemble, partons à la découverte de l’histoire de ce rien, de cette absence qui recouvre en fait bien des réalités, depuis les idées atomistes de l’Antiquité grecque jusqu’aux conceptions contemporaines du vide, pensé à travers la physique quantique, en passant par les contributions d’éminents scientifiques comme Blaise Pascal ou Isaac Newton.

Penser le vide durant l’Antiquité

A-t-on toujours pensé le vide ? Difficile à dire. Une chose est sûre en tout cas, en Occident ce sont les savants de l’Antiquité grecque qui nous ont laissé les premières traces de réflexions sur le sujet et qui ont fait émerger le concept de vide, qui était alors associé au non-être, au néant. Au Ve et IVe siècles avant J.-C., l’atomiste Leucipp et son élève Démocrite introduisent le vide comme un concept fondamental de leur philosophie. Selon eux, l’univers est composé de deux éléments : les atomes et le vide. Les atomes sont des particules indivisibles et éternelles qui se déplacent dans le vide infini et le vide est nécessaire pour permettre le mouvement des atomes. Sans vide, il n’y aurait pas d’espace pour que les atomes se déplacent et s’agencent.

Aristote réfute cette conception et affirme que le mouvement est tout à fait possible dans un monde plein. Selon lui, le vide ne peut pas exister, parce qu’il est par définition « ce qui n’est pas » et ne peut donc pas avoir d’existence réelle. De plus, Aristote argumente que le mouvement dans un vide parfait serait impossible à expliquer, car il n’y aurait aucune résistance pour générer un mouvement naturel. Pour lui, tout espace est rempli par une substance.

XVIIe siècle : la nature n’a plus horreur du vide

Bien des siècles plus tard, le mathématicien, physicien et philosophe français Blaise Pascal (1623-1662) réfute les idées aristotéliciennes sur le vide, qui avaient jusque là forgé la perception générale du vide. Si l’on doit à Aristote la très fameuse expression « la nature a horreur du vide », Pascal s’attachera à démontrer que la nature ne cherche pas activement à combler le vide mais que, au lieu de cela, la présence ou l’absence de vide est une conséquence des conditions physiques, telles que la pression atmosphérique.

Influencé par les travaux d’Evangelista Torricelli, Pascal joue ainsi un rôle crucial dans le développement de la notion de vide mais aussi de la pression atmosphérique. Il établit en effet que celle-ci exerce une force sur les surfaces exposées et qu’elle diminue avec l’altitude, ce qui contredit directement l’idée aristotélicienne selon laquelle la nature évite le vide par elle-même. Les travaux de Pascal marquent ainsi une étape cruciale dans le passage de la physique aristotélicienne à la physique moderne.

En Angleterre, le physicien et chimiste irlandais Robert Doyle (1627-1691), s’inspirant également des travaux d’Evangelista Torricelli, travaille aussi à démontrer l’existence du vide avec son baromètre à mercure. Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe d’une correspondance entre Pascal et Boyle, ils faisaient partie d’un réseau plus large de savants européens qui partageaient leurs découvertes et résultats expérimentaux. Leurs travaux, bien que distincts, sont complémentaires et ont ensemble contribué à la transition de la philosophie naturelle aristotélicienne à la science moderne. Pascal a confirmé l’existence du vide à travers ses expériences sur la pression atmosphérique, tandis que Boyle a approfondi cette compréhension en établissant des relations quantitatives sur le comportement des gaz dans le vide. Leur travail combiné a jeté les bases de la physique des gaz et de la mécanique des fluides.

XVIIIe siècle : un espace absolu ?

Au siècle suivant, le physicien, mathématicien et philosophe Isaac Newton (1642-1727) formule la notion d’espace absolu dans le cadre de la théorie de la mécanique et de la gravitation universelle. Newton considère l’espace absolu comme un cadre immuable et infini dans lequel tous les événements physiques se produisent. Il est indépendant des objets matériels et de leur mouvement. En contraste, l’espace relatif est défini par rapport à des objets ou points de référence spécifiques. Par exemple, le mouvement d’un bateau par rapport à la rive est une mesure relative.

L’espace absolu fournit un contexte conceptuel pour comprendre l’existence du vide. Newton suppose que, même en l’absence de matière, l’espace absolu persiste, fournissant un environnement dans lequel le vide peut exister. Ainsi, le vide n’est pas simplement l’absence de matière, mais plutôt une caractéristique de l’espace absolu où aucun objet matériel n’est présent.

Einstein et le vide dynamique

Mais l’espace est-il réellement immuable ? Albert Einstein (1879-1955) remet en question les affirmations de Newton au XXe siècle avec sa théorie de la relativité générale. Si tous les deux considèrent l’espace comme un cadre fondamental dans lequel se déroulent les phénomènes physiques, Einstein le considère non pas comme absolu et immuable, mais comme un espace-temps dynamique, déformé par la présence de matière et d’énergie.

Dans la relativité générale, l’espace-temps lui-même est courbé par la présence de masse et d’énergie. Ainsi, même en l’absence de matière, l’espace-temps peut être courbé et déformé, remettant en question l’idée d’un espace vide parfaitement plat. Pour Newton, le vide est simplement l’absence de matière, tandis qu’Einstein le reconceptualise comme un espace-temps rempli de champs et de fluctuations quantiques, même en l’absence de matière. L’approche « einsteinienne » transforme donc la compréhension du vide en le reliant intimement à la structure de l’espace-temps, à la gravitation et aux phénomènes quantiques.

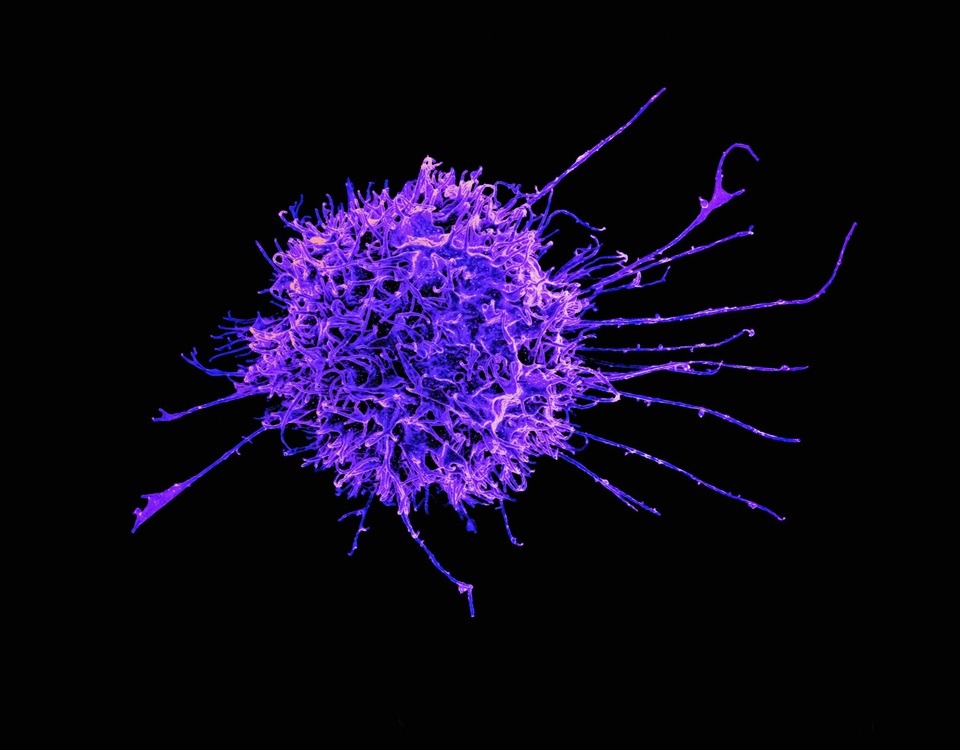

Le vide dans le quantique

Au XXe siècle, la physique quantique introduit la notion de “vide quantique”, un état dynamique du vide rempli d’activité quantique. Ce vide quantique a des implications importantes en cosmologie, en physique des particules et en gravitation quantique et influence notre compréhension de l’univers à toutes les échelles.

- Émergence de particules virtuelles : même dans le vide absolu, des paires de particules virtuelles (particule et antiparticule) peuvent surgir spontanément de l’énergie du vide, puis s’annihiler presque immédiatement. Ces fluctuations quantiques donnent au vide une énergie non nulle et une activité incessante.

- Principe d’incertitude de Heisenberg : il énonce qu’il est impossible de mesurer simultanément avec une précision infinie la position et la quantité de mouvement d’une particule quantique. Ainsi, même dans le vide, il existe une incertitude quant à l’état énergétique du système.

- Énergie du point zéro : les fluctuations quantiques du vide donnent naissance à ce qu’on appelle l’énergie du point zéro, qui est l’énergie minimale d’un système quantique même à la température du zéro absolu. Cette énergie du vide a des implications importantes en cosmologie et en physique des particules.

- Inflation cosmique : pendant les premiers instants de l’univers, l’inflation cosmique aurait été déclenchée par des fluctuations quantiques du vide, provoquant une expansion exponentielle de l’univers.

La physique quantique, en observant ce qui se passe à des échelles extrêmement petites, nous a permis de confirmer que le « vide » n’est en fait pas si vide. À travers les siècles, les conceptions initiales d’un vide absolu ont ainsi cédé la place à une compréhension plus nuancée, révélant un univers dynamique rempli d’activité quantique.

Crédit photo : Paul Schmidt-Pexels